-

供电可靠性是指供电系统持续供电的能力,是考核供电系统电能质量的重要指标,反映了电力工业对国民经济电能需求的满足程度,已经成为衡量一个国家经济发达程度的标准之一。供电可靠性水平直接影响到电力用户的用电体验,电力公司规划建设重点努力提升的指标[1-4]。

目前城市配电网和农村配电网仍然存在发展不平衡、发展需求不一致的问题。城市配电网的网架相对完善,多以电缆线路的单环网/双环网接线为主,可靠性水平较高。但随着社会经济的发展以及电力公司对高可靠示范区打造的需求,城市配电网的可靠性提升仍然面临投入较大,可靠性提升效果不明显等诸多问题[5]。农村配电网的网架相对较为薄弱,且自动化水平不高,在有限的投资下,可靠性提升面临的主要问题在于提升方向和措施的精准性有待加强。可见,无论是城市配电网还是农村配电网,均亟需对供电可靠性提升的主要影响因素及其灵敏度进行分析。

供电可靠性提升主要影响因素及其灵敏度分析依赖理论供电可靠性评估方法。目前理论供电可靠性评估方法已有较多的研究[6-9]。其中最为经典的评估方法是行标DL/T 1563中压配电网可靠性评估导则算例中给出的故障后果分析法和最小路法[9]。故障分析法以枚举元件故障,分析故障后果,累计故障后果的方式开展可靠性评估,是许多可靠性评估方法采用的基本思想。然而其计算较为复杂且未考虑配电自动化和线路实际可转供电能力的影响。

国内外针对供电可靠性评估还提出了蒙特卡洛模拟法[10],最小割集法[11]、前推法[12]和分块法[13]等诸多方法。现有方法针对复杂配电网拓扑结构搜索、拓扑简化等进行了深入改进。然而针对城市配电网和农村配电网常用网架形式及配电自动化和转供电能力等重点规划建设方向缺乏针对性的考虑和分析。

为此,本文以分析配电网不同供电可靠性提升措施的实施效果,精确定位提升配电网供电可靠性的主要影响因素为目标。本文在传统的配电网可靠性估算方法的基础上,充分考虑配电自动化及配电网转供电能力的影响,提出了供电可靠性影响因素灵敏度计算方法。构建典型农村配电网架和城市配电网架,开展供电可靠性影响因素灵敏度计算和分析。

-

故障模式后果分析法是中压配电网可靠性评估的基本方法,适用于开环运行和闭环运行的配电网。故障模式后果分析法通过分析所有可能的故障事件及其对系统造成的后果,建立故障模式后果分析表,通过该表计算负荷点和系统可靠性指标。其具体步骤如下:

1)枚举单个元件故障,计入元件故障后断路器跳闸、故障隔离、恢复供电过程,确定故障对各负荷点的停电影响,进一步确定各负荷点的故障停电率和故障停电时间。

2)将所有元件单独故障后各负荷点的故障停电率和故障停电时间列表,形成故障模式后果分析表。记故障后会造成负荷点LP停电的元件集为N,元件集中第i个元件的故障停运率和故障修复时间分别为

$ {\lambda _i} $ 、$ {r_i} $ 。该负荷点的故障停电率和故障停电时间期望值分别为${\lambda _{{\rm{LP}} - {\rm{F}}}}$ 、${{u}_{{\rm{LP}}-{\rm{F}}}}$ 。则有:$$ {\lambda _{{\rm{LP}}-{\text{F}}}} = \displaystyle \sum\limits_{i \in N} {{\lambda _i}} $$ (1) $$ {{u}_{{\rm{LP}}-{\text{F}}}} = \displaystyle \sum\limits_{i \in N} {({\lambda _i} \times } {r_i}) $$ (2) 3)根据负荷点故障停电率期望值和故障停电时间期望值计算该负荷点的其他可靠性指标。

4)依次计算每个负荷点的可靠性指标,并在此基础上计算系统可靠性指标。

-

故障后果分析法的核心分析思路在于按照故障概率加权故障后果,其中故障后果的计算是重点。在中压配电网中,影响不同用户故障后果的主要因素在于故障发生后,故障定位、故障隔离、转供电和故障修复时间的差异。为了梳理配电网不同故障位置产生的故障后果,考虑配电自动化及转供电能力对中压馈线进行分区。

-

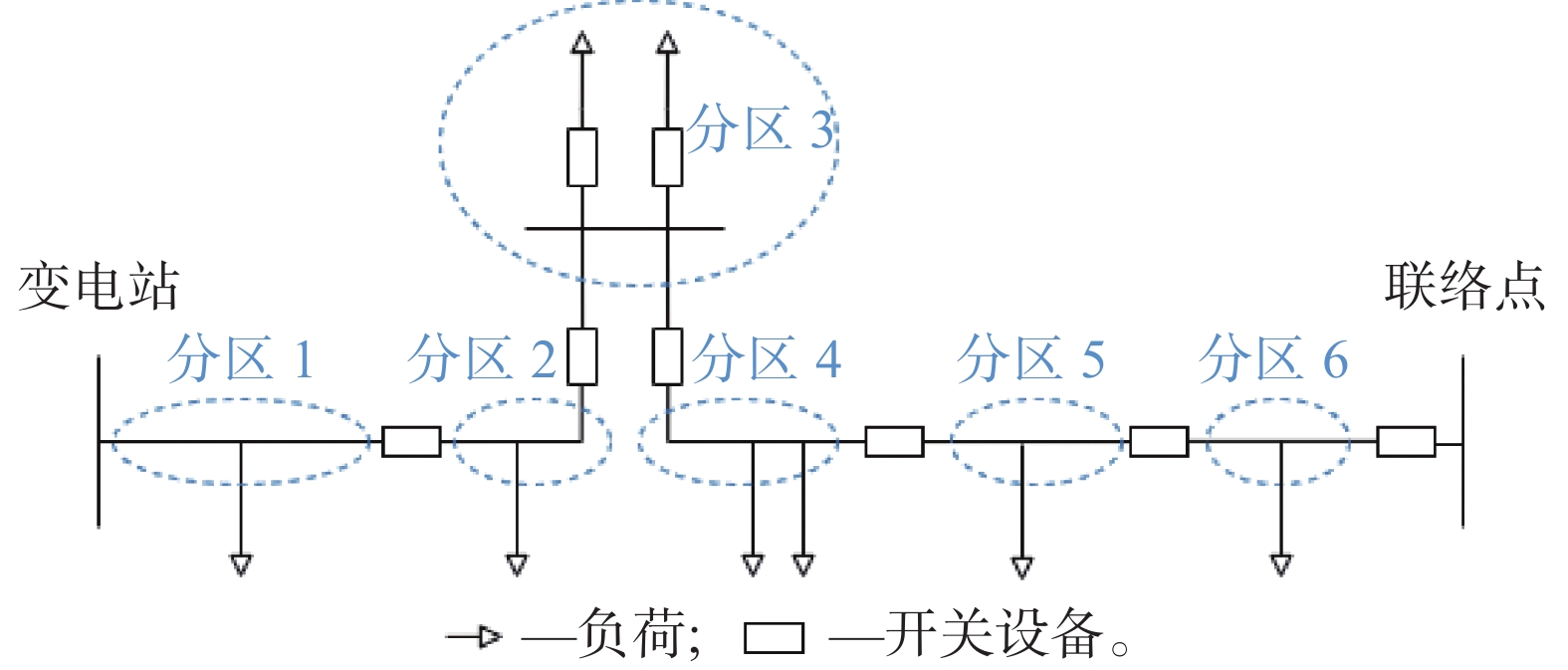

在配电网中,起到隔离和分段作用的元件为各类开关设备,包括断路器、负荷开关、联络开关等。为此,以断路器、负荷开关、联络开关等作为分界点对中压馈线进行初步分区。如图1所示的中压馈线经过初步分区,可以划分为8个一级分区。

-

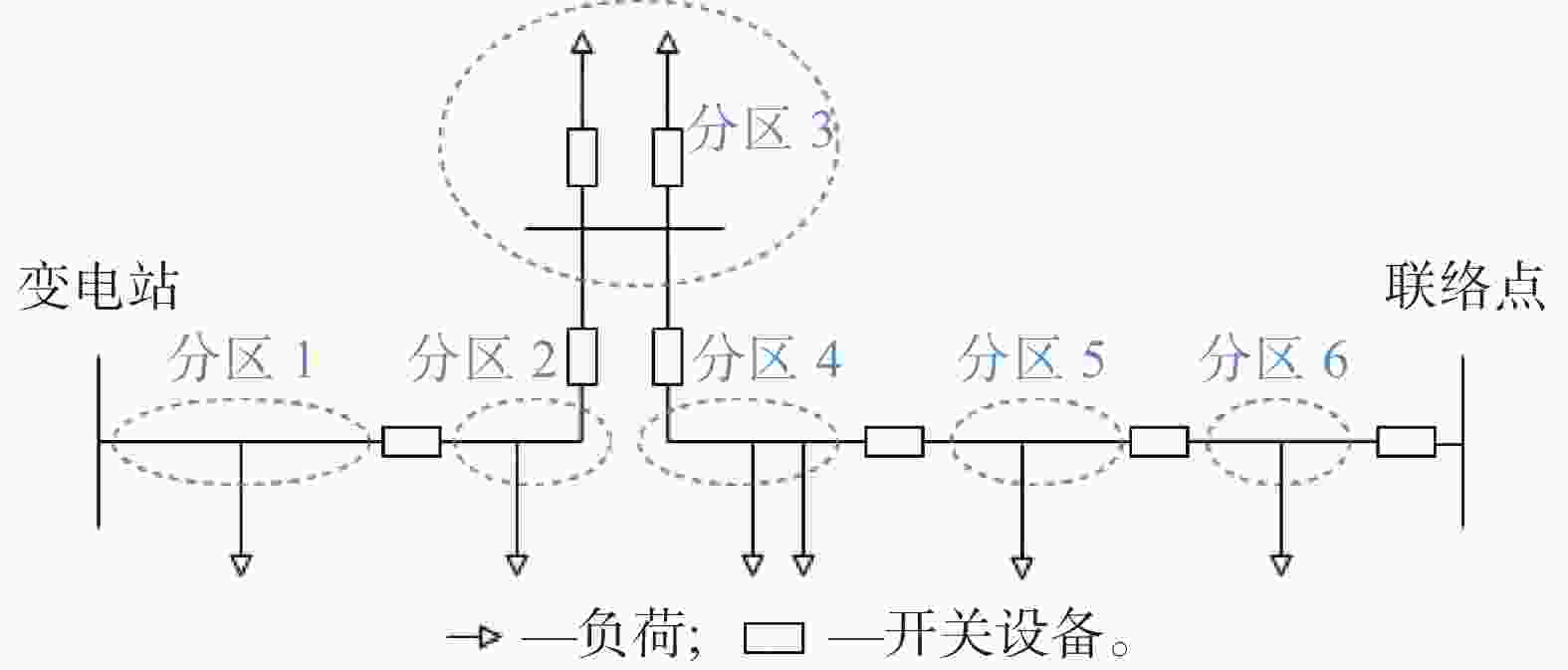

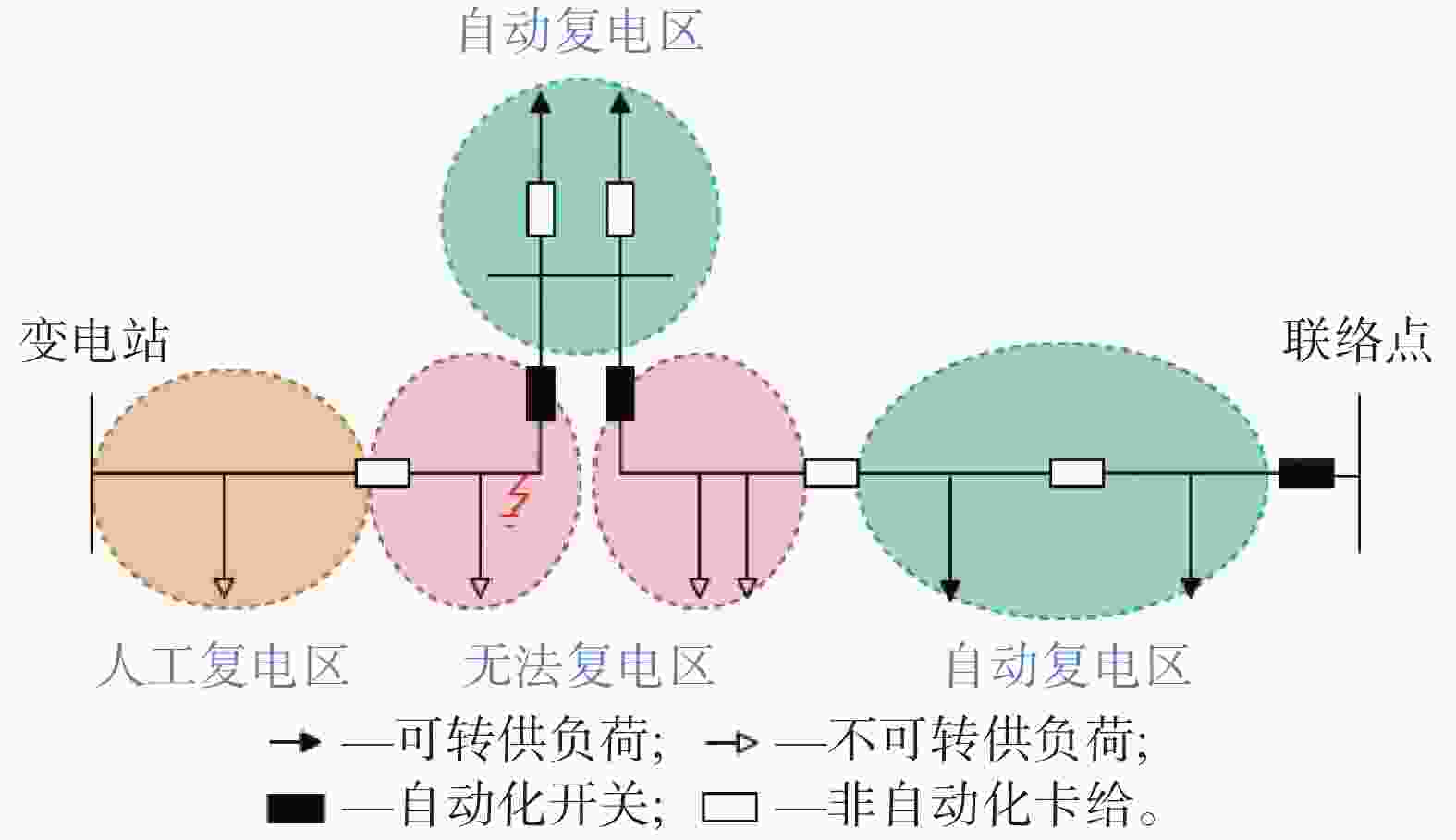

考虑配电自动化和转供电能力后,可以将图1中所述的一级分区分为多个类型。根据自动化开关位置信息,可以将一级分区分为自动隔离区、人工隔离区和无法隔离区;按照转供电能力可以划分为可转供电区和不可转供电区。合并两个维度最终可以划分出自动复电区、人工复电区、无法复电区三个类型的分区,如表1所示。

自动化类型 转供电类型 可转供电区 不可转供电区 自动隔离区 自动复电区 无法复电区 人工隔离区 人工复电区 无法复电区 无法隔离区 无法复电区 无法复电区 Table 1. Type division of first-level zone

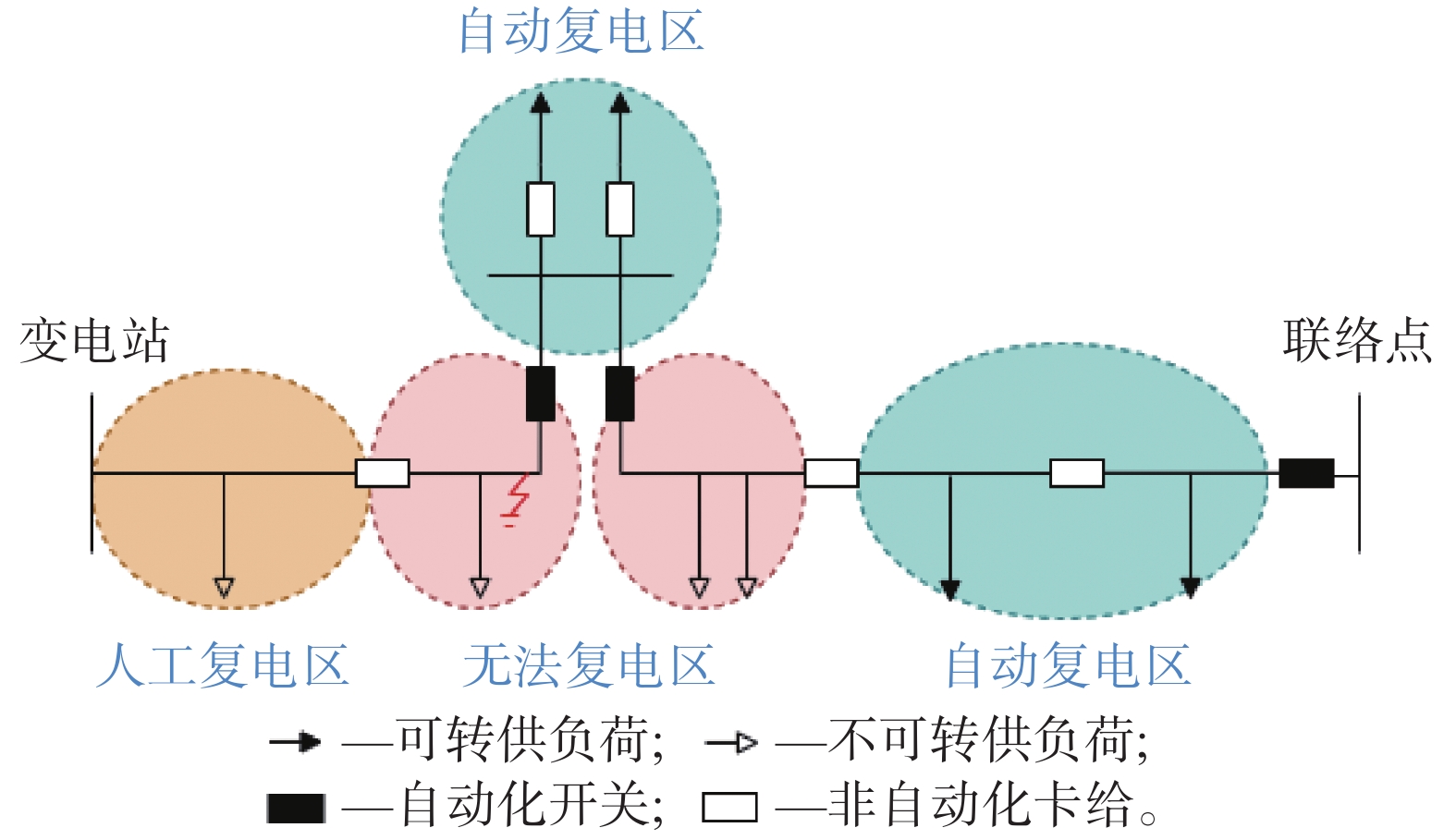

在图1的基础上,加入中压馈线的自动化开关位置信息和转供电信息,如图2所示。按照故障后果分析法的思路,枚举分区1~分区8的故障。以分区2的故障为例,根据故障位置,结合自动化布点信息和转供电信息可以将分区1~8进一步合并为自动复电区、人工复电区和无法复电区三个类型,如图2所示。

如图2所示,其中与故障点在同一分区内的用户及下游无法转供电的用户归入无法复电区;在故障点所在分区自动化开关边界以外的可转供电用户,归入自动复电区;在故障点所在分区自动化开关边界以内的可转供电用户,归入人工复电区。

各类型二级分区用户的数量和感受到的停电时间如表2所示。

二级分区 感受停电时间 自动复电区 自动复电时间t1 人工复电区 人工复电时间t2 无法复电区 故障修复时间t3 Table 2. Power outage time of second-level zone

表2中自动复电时间t1为通过配电自动化开关自动隔离切换的时间;人工复电时间t2为通过人工进行隔离和切换的时间;故障修复时间t3为从故障发生到故障修复完成所需的时间。通常,自动复电时间t1远小于人工复电时间t2,人工复电时间t2显著小于故障修复时间t3。

-

定义第j个分区的用户数为Nj,故障概率为λj,则第i个分区故障时,第j个分区感受到的停电时间为tij,则该中压馈线的户均停电时间为:

$$ {t_{{\rm{SAIDI}}}} = \displaystyle \sum\limits_i {{\lambda _j}{N_j}{t_{ij}}} $$ (3) -

影响配电网供电可靠性的配电网自动化类影响因素主要包括:配电自动化节点的覆盖率、自动复电时间、配电自动化开关类型等。

配电自动化节点覆盖率决定了图2中自动隔离区的大小,配电自动化节点覆盖率越高,则配电自动化开关两两间的用户数越少,故障隔离精细,用户感受到的平均故障隔离时间越短。因此,配电自动化节点覆盖率与供电可靠性之间应呈现正相关性。

自动复电时间是二级分区中自动复电区用户感受到的停电时间。自动复电时间越短,则二级分区中自动复电区的用户对整个中压馈线的总停电时户数贡献值越低,且进一步增强了配电自动化节点覆盖率对供电可靠性的贡献。因此自动复电时间与供电可靠性之间呈现负相关关系。

配电自动化开关类型主要分为断路器和负荷开关类型,二者的主要区别在于:断路器可以就地隔离故障,而负荷开关需要等待变电站出线开关跳开后再隔离故障。配电自动化开关类型主要影响故障点上游用户感受到的自动复电时间差别,若配电自动化开关类型为断路器,则上游用户无需感受停电时间,否则需要感受一个极小的自动复电时间。

-

影响配电网供电可靠性的网架结构类影响因素主要包括:可转供电用户比例、主干线分段数、用户分布模式等。

可转供电用户比例是影响配电网供电可靠性的关键因素。可转供电用户比例主要受到联络点转供电能力的影响。可转供电用户比例越高,则人工复电区和自动复电区的用户数比例越高,整体感受到的停电时间越小,可靠性越高。因此,可转供电用户比例与供电可靠性之间呈现正相关关系。

主干线分段数主要影响一级分区的用户数量。主干线分段数越大,则每个分段的用户数越少,此时故障时最小隔离区间的用户最少,可靠性越高,但当主干线分段数过大时,开关数量增多可能导致整体的故障率增大,反而使供电可靠性降低。

用户分布模式主要分为均匀分布、前重后轻、前轻后重几种模式。由于故障发生时,故障所在一级分区上游分区可自动/人工复电,而下游分区的复电主要受到可转供电能力的影响。因此,前重后轻的分布模式通常优于均匀分布模式,优于前轻后重的分布模式。

-

影响配电网供电可靠性的配电网设备水平类影响因素主要包括:线路绝缘化率、线路电缆化率。

根据运行经验,电缆线路故障率远小于架空绝缘线的故障率;架空绝缘线故障率显著小于架空裸导线故障率。因此线路绝缘化率和线路电缆化率均与供电可靠性之间呈现正相关关系。

-

以供电可靠性影响因素为基础,将指标体系中某单一变量增加一个单位增量,并基于供电可靠性评估方法,计算供电可靠性的提升效果,可以获得供电可靠性影响因素的灵敏度,如下式所示:

$$ {m_i} = \dfrac{{{F_{\rm{R}}}\left( {{\lambda _1},\cdots,{\lambda _i} + \Delta {\lambda _i},\cdots{\lambda _n}} \right) - {F_{\rm{R}}}\left( {{\lambda _1},\cdots,{\lambda _i},\cdots{\lambda _n}} \right)}}{{\Delta {\lambda _i}}} $$ (4) 式中:

$ {m_i} $ ——指标$ {\lambda _i} $ 的灵敏度;${F_{\rm{R}}}$ ——供电可靠性评估方法;$ \Delta {\lambda _i} $ ——指标$ {\lambda _i} $ 的单位增量。以计算设备停运率对可靠性指标影响的灵敏度为例,可先计算在某一设备停运率水平下的可靠性指标,再给设备停运率1个单位的增量,再计算可靠性指标,用新的可靠性指标值减去原来的指标值,即可得到可靠性指标对设备停运率的灵敏度。

-

建立典型农村配电网和城市配电网中压馈线模型,分析供电可靠性影响因素的灵敏度。所建立的农村中压馈线和城市中压馈线的主要参数如表3所示。

馈线类型参数取值 农村中压馈线 城市中压馈线 线路总长/km 20 5 线路总用户数(中压)/户 50 50 用户数分布模式 均匀分布 均匀分布 可转供电用户比例/% 0 75 分段数/段 2 4 绝缘化率/% 50 100 电缆化率/% 0 80 自动化开关覆盖率/% 0 50 Table 3. Main parameters of circuit model

-

根据建立的农村中压馈线模型,采用3.1所述的灵敏度计算过程,改变配电自动化节点数量、自动复电时间、自动化开关类型、可转供电用户比例、分段数、用户分布模式、绝缘化率和电缆化率等指标的取值,计算中压馈线的tSAIDI值,从而计算出各类指标与tSAIDI的相关关系及灵敏度如表4所示。

分类 影响因素取值 SAIDI 灵敏度 — 基础模型 5.21 — 配电自动化节点比例 0% 4.29 −1.87 50% 3.04 100% 2.42 自动复电时间 50% 2.35 0.13 75% 2.38 100% 2.42 125% 2.45 150% 2.48 自动化开关类型 负荷开关 2.42 — 断路器 2.38 可转供电用户比例 0% 2.42 −1.23 33% 2.42 66% 1.67 100% 1.30 分段数 1 6.15 −0.24 2 5.41 3 5.21 4 5.13 5 5.11 用户分布模式 前重后轻 4.49 — 均匀分布 5.21 前轻后重 5.93 绝缘化率 0% 6.46 −2.51 25% 5.84 50% 5.21 75% 4.58 100% 3.95 电缆化率 0% 5.21 −1.75 10% 4.64 20% 4.56 30% 4.49 40% 4.41 Table 4. Calculation results of sensitivity of rural MV feeder

由上表可知,配电自动化指标中,配电自动化节点比例与tSAIDI值呈负相关关系;自动复电时间与tSAIDI值呈正相关关系;配电自动化节点比例的灵敏度显著于自动化节点比例;自动化开关类型中,以断路器为开关类型时,tSAIDI值更小。提升配电自动化节点比例对可靠性的提升效果显著于减少复电时间,因此农村配电网应更多侧重于提高实用化的配电自动化节点建设,而不是追求更为先进的配电自动化技术路线。

网架结构指标中,可转供电用户比例和分段数均与tSAIDI值呈现负相关关系,其中可转供电用户比例的灵敏度较为显著;用户分布模式中,前重后轻的分布模式tSAIDI值最小。农村电网网架改造的重点在于提升可转供电用户比例,同时尽可能优化电源布点,降低末端用户占比较大的问题。

设备水平类指标中,绝缘化率和电缆化率与tSAIDI值呈负相关关系,绝缘化率的灵敏度较为显著,即通过改造裸导线对提升农村配电网的可靠性更为显著。

-

根据建立的城市中压馈线模型,采用3.1所述的灵敏度计算过程,改变配电自动化节点数量、自动复电时间、自动化开关类型、可转供电用户比例、分段数、用户分布模式、绝缘化率和电缆化率等指标的取值,计算中压馈线的tSAIDI值,从而计算出各类指标与tSAIDI的相关关系及灵敏度如表5所示。

分类 影响因素取值 SAIDI 灵敏度 — 基础模型 0.29 — 配电自动化节点比例 25% 0.26 −0.07 50% 0.21 75% 0.18 自动复电时间 50% 0.18 0.01 75% 0.18 100% 0.18 125% 0.18 150% 0.19 自动化开关类型 负荷开关 0.19 — 断路器 0.18 可转供电用户比例 25% 0.26 −0.09 50% 0.21 75% 0.18 100% 0.17 分段数 1段 0.30 0.02 2段 0.29 3段 0.31 4段 0.34 5段 0.37 用户分布模式 前重后轻 0.22 — 均匀分布 0.29 前轻后重 0.38 绝缘化率 0% 0.98 −0.62 25% 0.92 50% 0.82 75% 0.75 100% 0.29 电缆化率 0% 0.67 −0.28 10% 0.61 20% 0.60 30% 0.57 40% 0.55 Table 5. Calculation results of sensitivity of urban MV feeder

由表5可知,城市配电网各类指标的灵敏度显著小于农村配电各类指标的灵敏度,可见关键指标的提升对农村配电网可靠性提升效果更为显著。对于提升城市整体的供电可靠性,应首先着力于停电时间基数较大,可靠性较为薄弱的农村地区。

配电自动化指标中,配电自动化节点比例与tSAIDI值呈负相关关系;自动复电时间与tSAIDI值呈正相关关系;配电自动化节点比例的灵敏度显著于自动化节点比例;自动化开关类型中,以断路器为开关类型时,tSAIDI值更小。城市配电网的可靠性应更多着力提高实用化的配电自动化节点建设,对于配电自动化节点覆盖较为完善的线路,应尝试采用智能分布式等更为先进的配电自动化技术路线,突破可靠性提升瓶颈。

网架结构指标中,可转供电用户比例和分段数均与tSAIDI值呈现负相关关系,其中可转供电用户比例的灵敏度较为显著;用户分布模式中,前重后轻的分布模式tSAIDI值最小。城市配电网网架改造的重点在于进一步提升可转供电用户比例。

设备水平类指标中,绝缘化率和电缆化率与tSAIDI值呈负相关关系,绝缘化率的灵敏度较为显著。城市配电网绝缘化率本身较高,因从电缆化率入手,通过架空线下地的方式提高用户数较多,故障频发线路的可靠性。

-

本文在传统的配电网可靠性估算方法的基础上,充分考虑配电自动化及配电网转供电能力的影响,提出了供电可靠性评估方法及影响因素灵敏度计算方法。构建典型农村配电网架和城市配电网架,开展供电可靠性影响因素灵敏度计算和分析,结果表明:农村配电网可靠性的提升在于加强实用化的配电自动化节点建设、提升线路环网率和可转供电用户比例、加强裸导线改造;城市配电网在提高配电自动化节点覆盖率的基础上,应着眼于更为先进的配电自动化基数路线,同时提高可转供电用户比例,并争取架空线下地。

Calculation Method of Power Supply Reliability and Sensitivity of Distribution Network Considering Distribution Automation and Power Transfer

doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2023.S1.002

- Received Date: 2022-11-22

- Rev Recd Date: 2023-04-07

- Publish Date: 2023-06-30

-

Key words:

- distribution network /

- distribution network planning /

- reliability assessment /

- sensitivity calculation /

- analytical method

Abstract:

| Citation: | YE Linhao, SHEN Zhan, HUANG Zejie, CHEN Lüpeng. Calculation Method of Power Supply Reliability and Sensitivity of Distribution Network Considering Distribution Automation and Power Transfer[J]. SOUTHERN ENERGY CONSTRUCTION, 2023, 10(S1): 10-16. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2023.S1.002 |

DownLoad:

DownLoad: